選択性緘黙

(Selective Mutism)

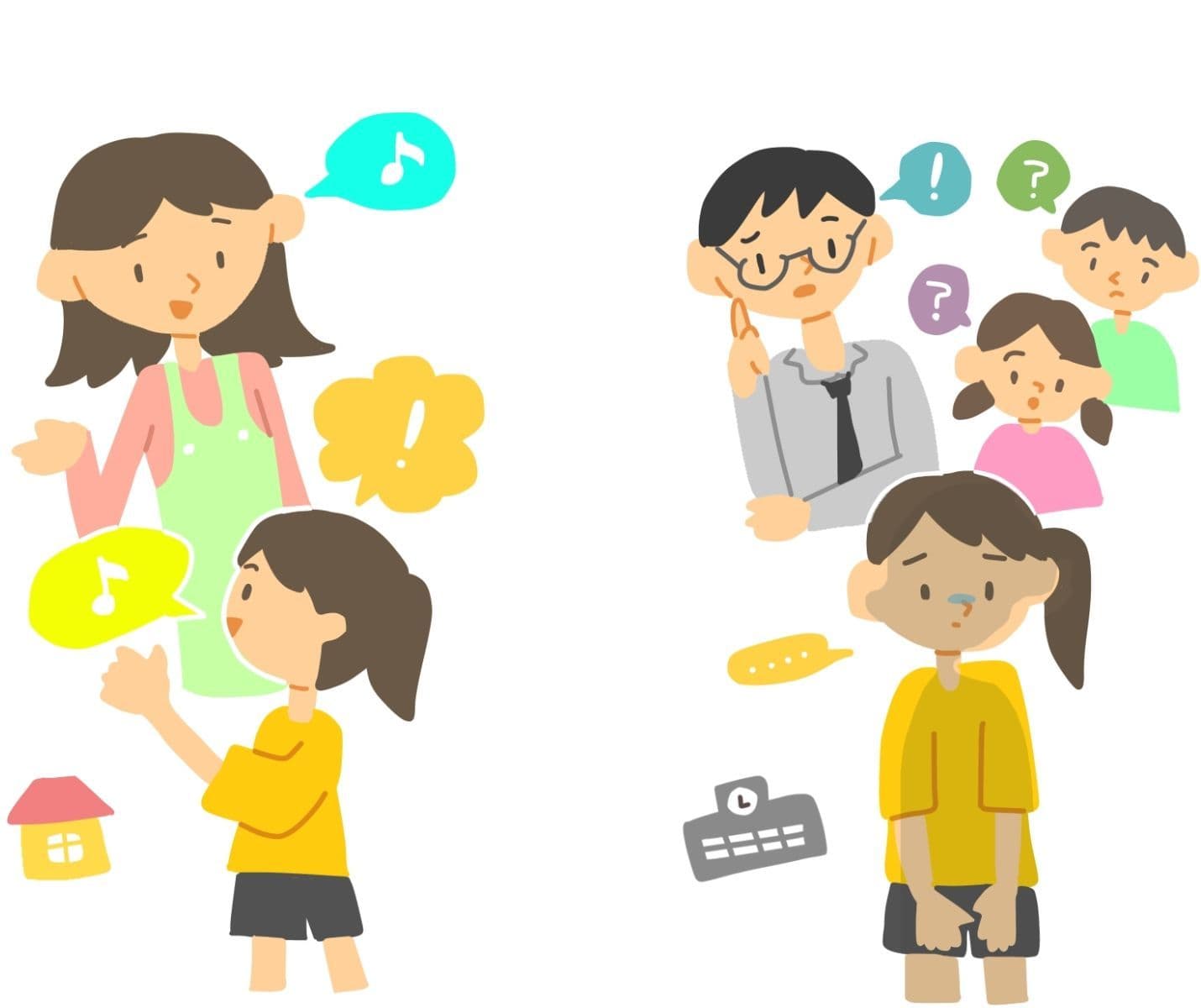

家庭では元気に話せるのに、幼稚園や学校では声が出なくなる――

それが 選択性緘黙です。

DSM-5-TR では不安障害の一種と位置づけられ、3〜6 歳で気づかれることが多いですが、早期支援で社会場面での発話を少しずつ増やすことが可能です。

当院では、小児科医と公認心理師(言語聴覚士連携)がチームで伴走します。

医学的定義

(DSM-5-TR 要約)

| 特定の社会的場面で一貫して話さない (家庭など他の場面では話せる) |

|---|

| 症状が1か月以上持続 (入園・入学後初月は除く) |

| 社会的・学業的機能に明らかな支障がある |

| 言語知識不足や発語障害では説明できない |

| 他の精神疾患 (自閉スペクトラム症など)によらない |

リスク因子と併存症

| 家族に不安障害や緘黙歴がある |

|---|

| 社交不安、社会恐怖、広場恐怖の併存率が高い |

| 言語発達遅れ・聴覚過敏・ASD 傾向を伴うことも |

| 園・学校での急な注目、大勢の前での発表が悪化要因 |

評価・診断の流れ

| 医師初診: 発話状況・発達歴・家族歴を聴取 |

|---|

| スクリーニング: SM-Q、SCARED、CBCL で不安レベルを確認 |

| 言語聴覚評価: 言語理解・表出スキルの確認 |

| 観察: 園・学校場面での行動情報を共有 |

支援プログラム

| 段階的エクスポージャー: 家族 → 友人 → 先生 → クラス全体と発話場面を少しずつ広げる |

|---|

| Stimulus Fading: 慣れた相手との会話に第三者を徐々に同席 |

| Contingency Management: 小さな発話成功に具体的フィードバック |

| 親面接法(PCIT-SM): 親が受容的姿勢で子を導く方法を学ぶ |

| 薬物療法: 重症例で SSRI(セルトラリン等)を併用 |

家庭でできるサポート

| 選択肢質問: 「りんご?バナナ?」など一語で答えられる聞き方 |

|---|

| 時間を与える: 答えるまで 5〜10 秒待ち、急かさない |

| 成功を具体的にほめる: 聞こえる声量・目線が取れた瞬間をフィードバック |

| リラクゼーション: 呼吸法・指先マッサージで不安を緩和 |

| 十分な睡眠: 寝る前のスマホオフで自律神経を整える |

学校への配慮例

| 出欠確認をうなずきやカードで代用 |

|---|

| 発表はペア読みに変更し、徐々に人数を増やす |

| 授業中に即答を求めない環境づくり |

| 別室 → 教室後方 → 教室中央と段階登校 |

当院からのメッセージ

選択性緘黙は、勇気を少しずつ育てるプロセス。

ご家庭・園・学校が連携し、安心できる場面を広げれば発話の芽が伸びていきます。

気になるサインがあれば、お早めにご相談ください。

よくあるご質問

Q. 家では普通に話すのに病気?

A. 特定場面での強い不安が原因で、意図的な黙秘ではありません。

Q. いつ治りますか?

A. 早期介入ほど改善が早い傾向ですが、ペースは個人差があります。

Q. みよし市からも通えますか?

A. はい、みよし市から車で約20分、駐車場完備です。

Q. 薬だけで治せますか?

A. 薬は不安を下げる補助で、段階的エクスポージャーが主要治療です。

【この記事の監修・執筆】

アイキッズクリニック

院長 会津 研二(小児科専門医)

新生児・発達・思春期の診療に長年携わり、

多くのお子さんの成長と自立を見守ってきました。

ご家庭や集団生活でも穏やかに過ごせるよう、

アドバイスや治療をご提案しています。

お気軽にご相談ください。