チック症

「まばたきが多い」「咳払いが続く」「首を振るクセがある」――

それ、チックかもしれません。

チック症は、本人の意思とは関係なく、体の一部が急に動いたり、声が出てしまう発達性の運動症状です。

特に小学生前後のお子さんに多く見られ、一時的なものから長く続くケースまでさまざまです。

当院では、チックの症状や背景に丁寧に寄り添い、安心できる支援をご提案しています。

チック症の種類と症状

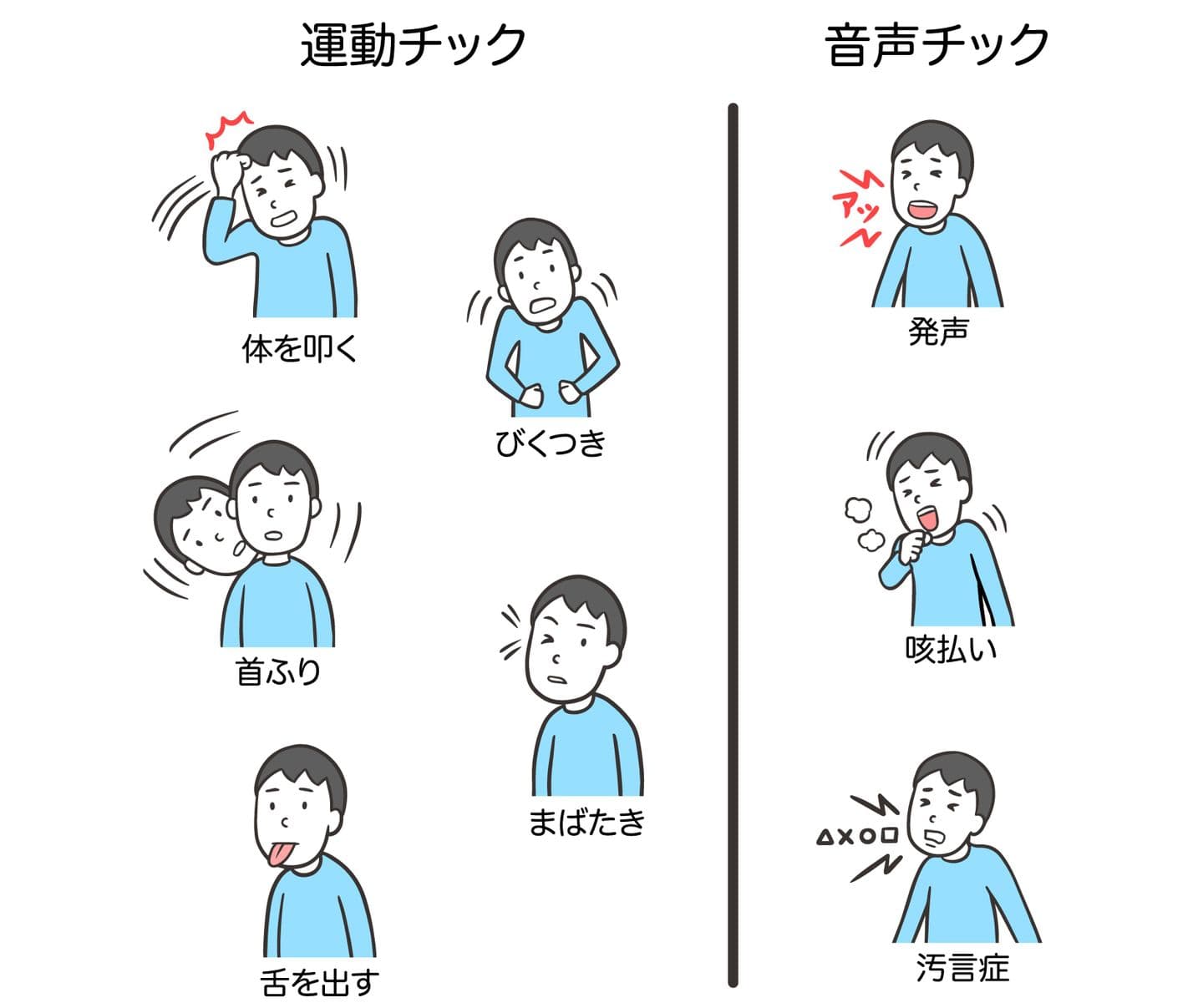

チックには大きく分けて「運動チック」と「音声チック」の2種類があります。

| ● 運動チック |

|---|

|

| ● 音声チック |

|---|

|

これらが複数組み合わさって出現することもあります。

チックはなぜ起こるの?

明確な原因はわかっていませんが、ストレスや緊張、疲労、生活の変化(入学・進級・転居など)をきっかけに悪化することが多く、生まれつきの脳の神経伝達の調整の偏りが関係していると考えられています。

「気にしすぎ」「わざとやっている」わけではありません。

注意したり無理にやめさせようとすると、かえって悪化することがあります。

チックの経過と注意点

| 多くのチックは小児期に始まり、半年〜1年以内に自然と軽快するケースが多いです。 |

|---|

| 強く叱ったり、注目しすぎると悪化する傾向があるため、「そっとしておく」ことが大切な場合もあります。 |

| ただし、症状が強く日常生活に支障がある場合や、長期にわたって続く場合は専門的な対応が必要です。 |

〈 注意すべきポイント 〉

| 周囲の反応でストレスを抱えていないか |

|---|

| 睡眠や生活リズムが乱れていないか |

| ADHDや不安傾向など、他の発達特性が背景にないか |

トゥレット症

(トゥレット障害)との関係

チックが1年以上続き、「複数の運動チック」と「1つ以上の音声チック」がある場合は「トゥレット症」と診断されることがあります。

トゥレット症では、不注意や衝動性などの発達特性(ADHDなど)を併せ持つお子さんも多く、複合的な支援が必要です。

当院の支援方針と対応

当院では、

| 医師による丁寧なヒアリングと診断 |

|---|

| 必要に応じた心理検査や発達評価 |

| 保護者への声かけの工夫・対応アドバイス |

| 学校や家庭でのサポート方法の提案 |

| 症状が強い場合は薬物療法の選択肢もご説明 |

を通して、お子さんの「つらさ」に寄り添いながら、長期的に安心できる環境づくりを一緒に考えていきます。

ご相談・予約について

「まばたきやクセが気になる」「チックかもしれない」「学校で指摘された」など、お悩みの際は「思春期・発達:初診」からご予約ください。

必要に応じて心理士との連携も可能です。

→ デジスマアプリからご予約いただけます。

【この記事の監修・執筆】

アイキッズクリニック

院長 会津 研二(小児科専門医)

新生児・発達・思春期の診療に長年携わり、

多くのお子さんの成長と自立を見守ってきました。

ご家庭や集団生活でも穏やかに過ごせるよう、

アドバイスや治療をご提案しています。

お気軽にご相談ください。